本記事では、紙資料をご提出いただく方法をご案内いたします。

当事務所で記帳を行う場合を前提としておりますが、ご自身で記帳されている方も参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。

紙資料は、綺麗に整理して提出しようとするととても時間がかかります。

当事務所では「シンプルで時間がかからない提出方法」を考案しておりますので、ご説明いたします。

全体的な流れ

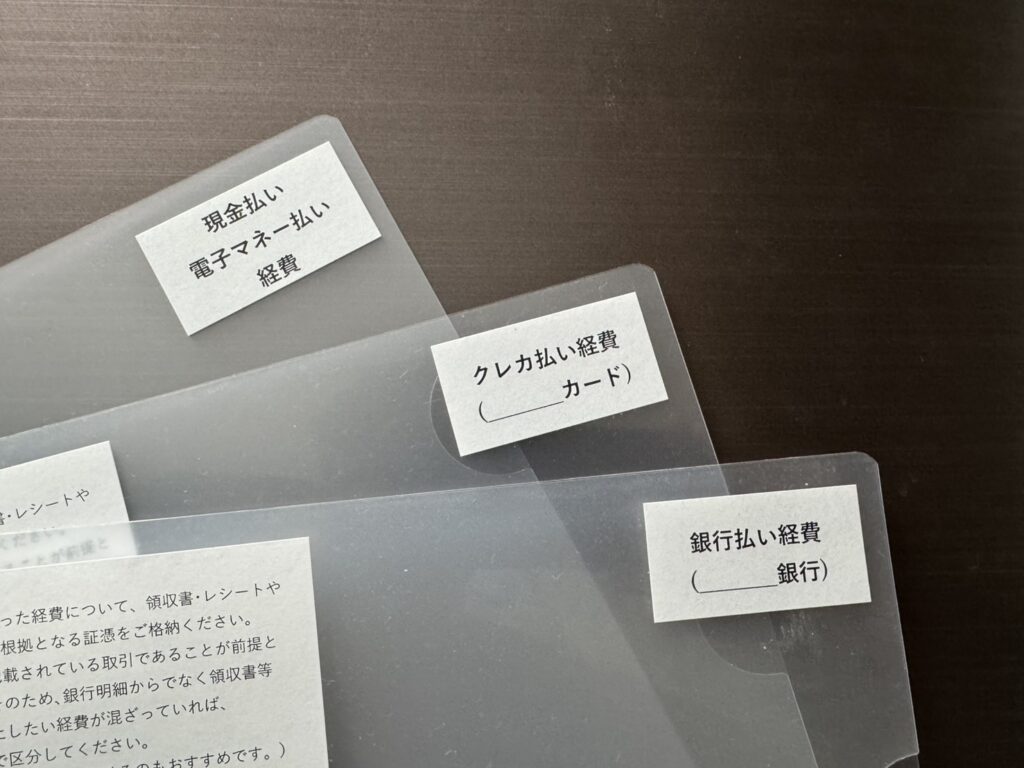

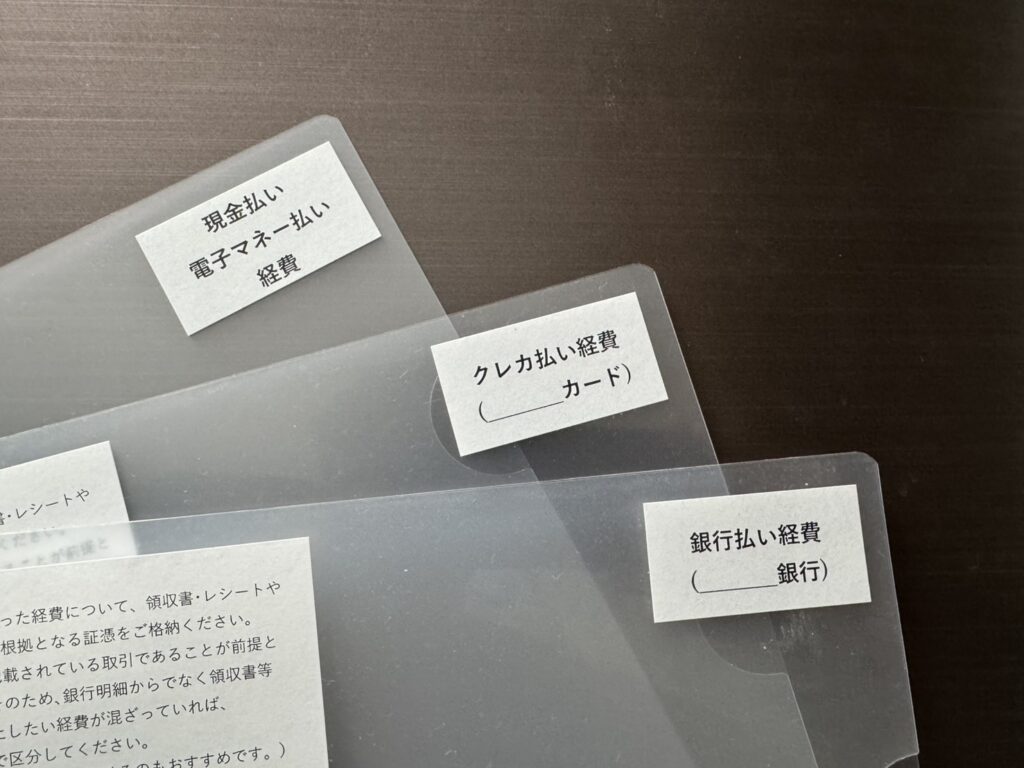

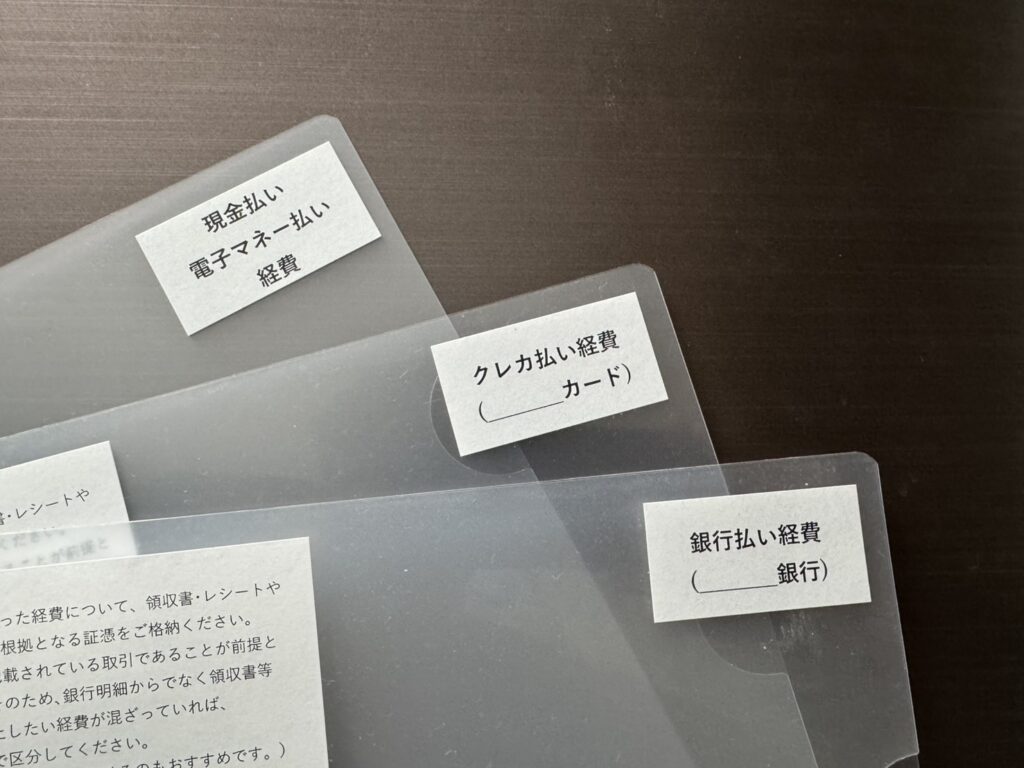

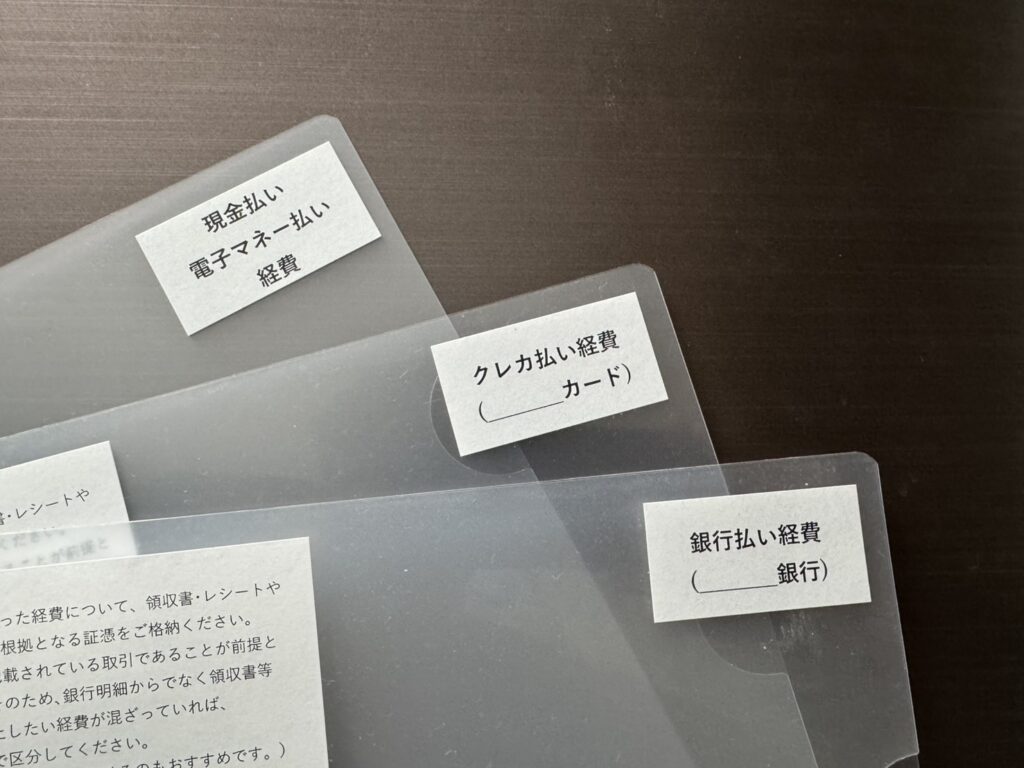

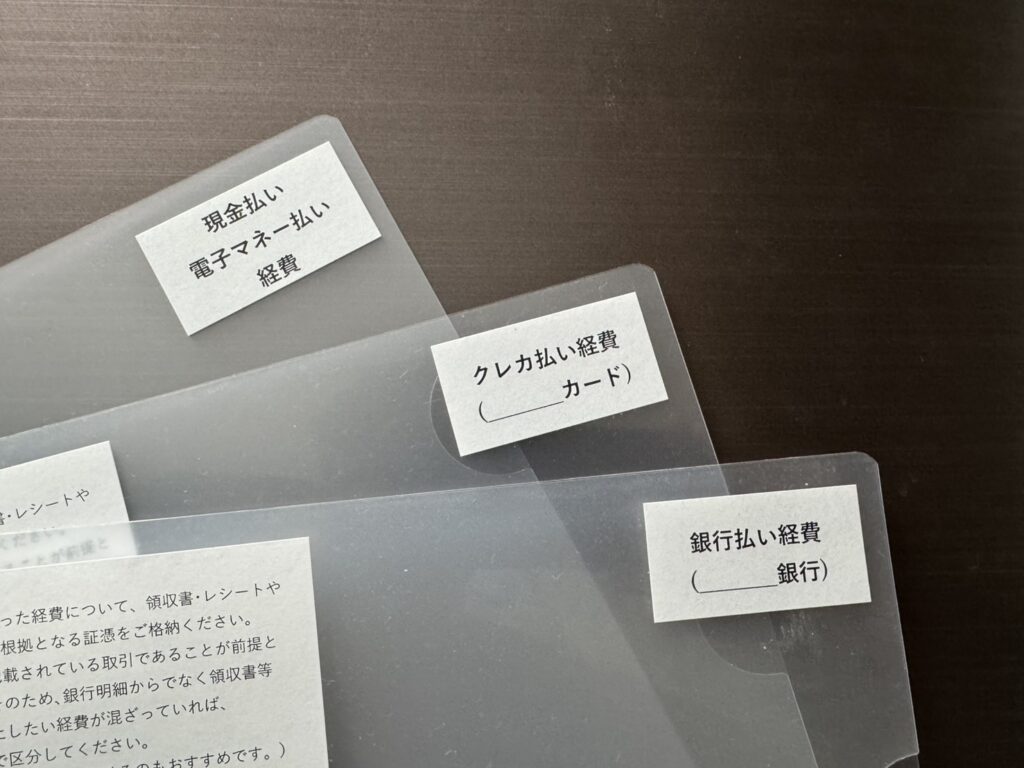

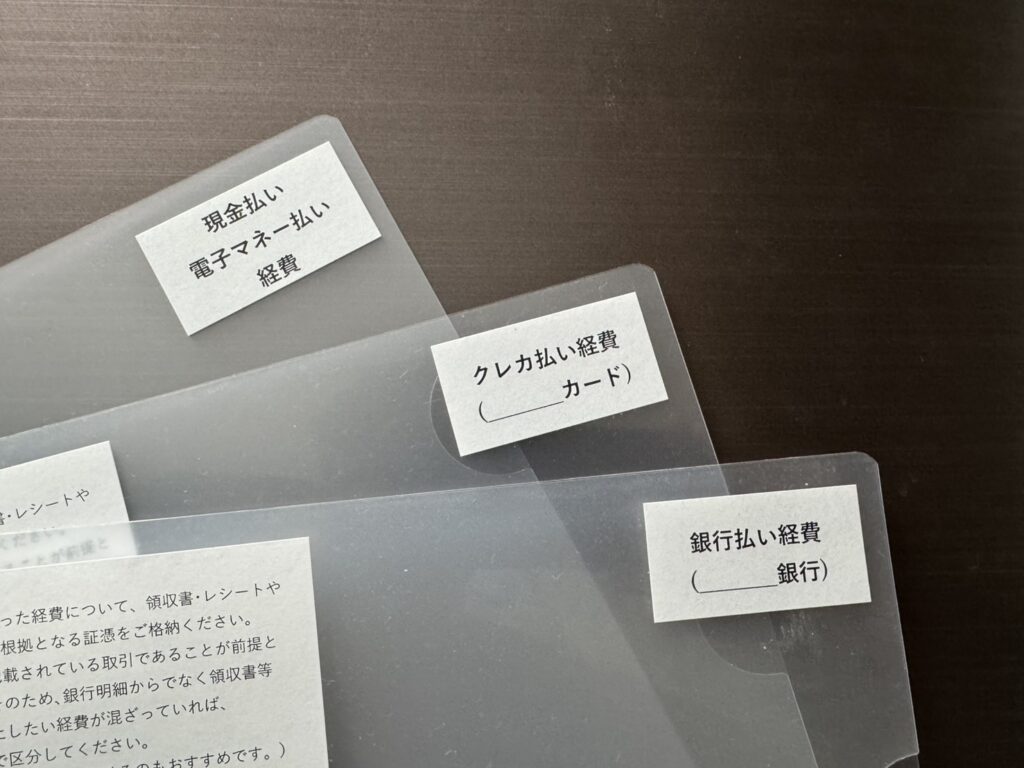

当事務所より、予めA4サイズのクリアホルダーを10枚ほどお渡しします。

お渡ししたクリアホルダーには「現金払い経費」「クレカ払い経費」といったラベルが貼られています。

これらのクリアホルダーに、次のルールに従って紙資料を放り込んでいくだけでOKです。

| 提出ルール | 事業に関係のある資料だけ入れる ホチキス留めはしない(クリップ留め可) 順番は気にしない 資料にメモ書きする 重複する資料は除く |

それぞれのルールを、具体的にご説明します。

提出ルール

事業に関係のある資料だけ入れる

当然なのですが、売上や経費といった事業に関係のあるものが申告の対象ですので、プライベートの領収書などは除きます。

普段から事業用とプライベート用の支払いは分けて行うようにしましょう!1枚のレシートに両方が混在するのはNGです。

ホチキス留めはしない(クリップ留め可)

紙資料の整理を非効率にしている理由のひとつが、ホチキス留めだと思います。

ホチキス留めは「複数の資料を綴じる」しかメリットがなく、デメリットは数え切れないほどあります。

大きさが異なる書類だと綺麗に揃わない、必要な書類が探しづらい、並べ替えられない、などなどデメリットだらけです。

ですので、ホチキス留めはせず、そのまま放り込んでいただいて大丈夫です。

ただし、複数セットの書類で、放り込むとバラバラになってしまう危険性がある資料だけは目印としてクリップ留めをお願いします。

順番は気にしない

資料を綺麗に整理しようとすると、どうしても取引先順や日付順に並べようとしてしまいます。

しかし、特にレシート類は大量にあるうえに日付が書いてある箇所が分かりづらく、とても時間がかかります。

資料を整理するとき1番時間がかかるのが、日付順に揃える作業だと思います。

そこで、順番は気にせず放り込むことで、順番を揃える手間を省いてしまいます。

税務上も資料を取引先順や日付順に並べて保存する義務はありませんので、ご安心ください。

資料にメモ書きする

領収書や請求書は、第三者が見ると何の取引か分からないのが通常です。

例えばレシートに「ビックカメラ 品代」とだけ書かれていたら、どの費用で計上するか判別が困難です。

そのため、レシートにはメモ書きするようにしましょう。

「ビックカメラ 品代」の空いたスペースに「インク代」と書いてあれば、消耗品費で計上します。

メモ書きは必ず表面にご記載ください。裏面に記載すると見逃してしまう危険性が高いです。。。

ちなみに、接待交際費だけは取引先名・参加者を明記しておく義務があります。

具体的には、「○○会社・△△部長」のようにレシートに直接メモ書きすればOKです。

重複する資料は除く

例えばクレジットカードで買い物をすると、レシートとクレカ売上票の2つをもらうことが多いです。

このとき、レシートとクレカ売上票の2つともクリアホルダーに入れてしまうと、二重に計上してしまいます。

税務上、必要なのはレシートだけですので、クレカ売上票などの重複する資料は除くようにしましょう。

クレカ売上票はトラブルに備えて保管しておくもので、私はトラブルになったことがないので捨ててしまうのですが、捨てるのが不安な場合は「保管用」と書いた封筒などに放り込んでおくのもおすすめです。

なお、レシートを紛失してクレカ売上票しかないときは、クレカ売上票をご提出いただければ大丈夫です。

二重計上をしないことが目的ですので、状況にあわせて柔軟にご対応ください。

ラベル

資料を入れるクリアホルダーには、それぞれ「現金払い経費」「クレカ払い経費」といったラベルが貼られています。

このラベルに従って分類すれば、帳簿はかなり正確に出来上がります。

主なラベルの意味を表にしましたので、ご参考ください。

| ラベル | 内容 |

|---|---|

| 共通 | |

| 銀行明細 | 手書きで説明をした銀行明細 Excelや会計ソフトを使って説明する場合は不要です (前記事参照)。 |

| クレカ明細 | 手書きで説明をしたクレカ明細 Excelや会計ソフトを使って説明する場合は不要です (前記事参照)。 |

| デビット明細 | 手書きで説明をしたデビットカード明細 デビットカードを使用している場合に、クレカ明細と同様にご使用ください。 |

| 収入関係 | |

| 銀行売上 | 銀行に入金された売上に関する資料 (例) 送付した請求書の控え、先方から受領した支払通知書など |

| 銀行売上 (明細外) | 銀行に入金された売上のうち、銀行明細に記載がない取引の資料 (例) プライベート口座へ入金された分、年度内の取引で決算日より後に入金された分 |

| クレカ決済 売上 | クレカ決済された売上に関する資料 (例) クレカ会社からの売上通知書 飲食店や通販売上などお客がクレカ決済する場合に発生します。 |

| 現金売上 | 現金で受け取った売上に関する資料 (例) 先方に渡した領収書の控え 税務調査で重点的に見られるため、漏れがないようにご注意ください。 |

| 支出関係 | |

| 銀行払い 経費 | 銀行振込で支払った経費 (例) 先方から受け取った請求書・領収書 銀行明細に載っている取引の請求書・領収書です。 |

| 銀行払い 経費 (明細外) | 銀行振込で支払った経費のうち、銀行明細に記載がない取引の資料 (例) プライベート口座で支払った分、年度内の取引で決算日より後に支払った分 |

| クレカ払い 経費 | クレカで支払った経費 (例) 先方から受け取った領収書 クレカ明細に載っている取引の請求書・領収書です。 |

| デビット払い 経費 | デビットカードで支払った経費 (例) 先方から受け取った領収書 デビット明細に載っている取引の請求書・領収書です。 |

| 現金払い 電子マネー払い 経費 | 現金・電子マネー(PayPayなど)で支払った経費 (例) 先方から受け取った領収書 電子マネーは現金扱いなので、経費になるのはチャージ額ではなく実際に使用した額です。 |

| 医療費 領収書 | 病院・薬局で支払った医療費の領収書 一定額を超えると医療費控除ができます。毎年1月に送られてくる医療費通知にも1年分の支払いが載っていますが、信頼性が低いので必ず領収書をご提出ください。 医療費通知は病院・薬局からの報告をもとに作成されますが、報告が遅れる病院・薬局が多く、また保険対象外の診療が載らないため信頼性が低いのです。 |

| その他 | |

| その他 申告資料 | 所得控除に関する資料など (例) 給与所得の源泉徴収票、生命保険料控除証明書、寄附金受領証明書、その他多数 必要か分からない場合、ご提出いただければ当事務所で判断します。 |

ラベルの貼っていないクリアホルダーもお渡しいたしますので、区分したい資料があれば適宜ご使用ください。

紙資料の整理手順

これまでご説明した内容を踏まえて、紙資料の整理手順をまとめます。

紙資料の整理は毎日行うと時間を取られますので、普段は決めた場所に貯めておくと良いです。私の場合、以下のようにラベルのないクリアホルダーに放り込んでいます。

メモ書きしてから放り込むのがおすすめです。確定申告の時期に整理すると内容が思い出せないので。。

紙資料が少なければ1年分貯めてから区分けしても大丈夫です。

私の場合、以下のようにクリアホルダーに載せながら区分けしていきます。

慣れてくるとほとんど時間を取られません!

資料の表面(余白)にメモ書きを行います。

STEP1の時点で全ての領収書・請求書にメモ書きしておくのがおすすめです。後から見たとき思い出しやすく、管理しやすいです。銀行明細・クレカ明細で既に説明している取引はメモ書きしなくても大丈夫ですが、可能ならメモ書きしておいてから明細を作成すると効率的です。

レターパックで当事務所にご郵送ください。

資料をもとに帳簿を作成いたします。

あると便利な道具

書類箱

クリアホルダーは好きな場所に保管しておけばよいのですが、書類箱に格納しておくと便利です。

どのような書類箱が良いかですが、私は次の2点を重視しています。

- すぐに抜き差しできること

- スペースを取らないこと

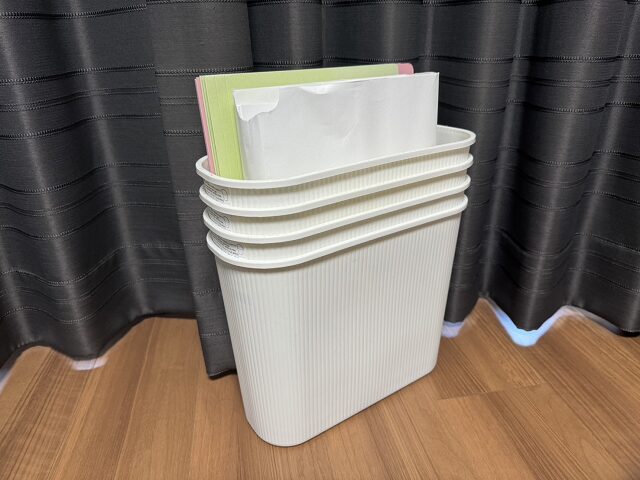

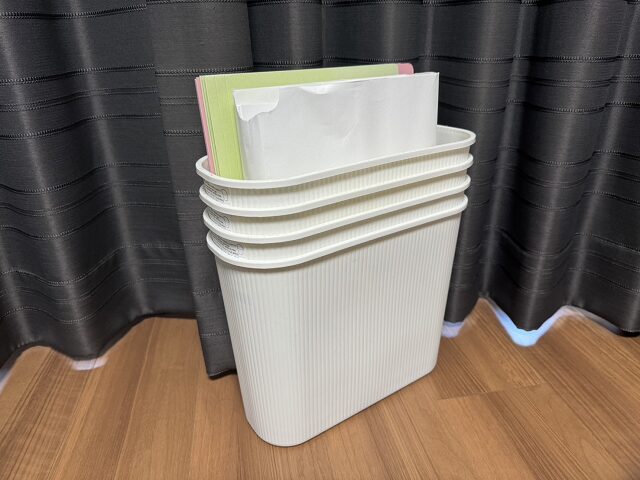

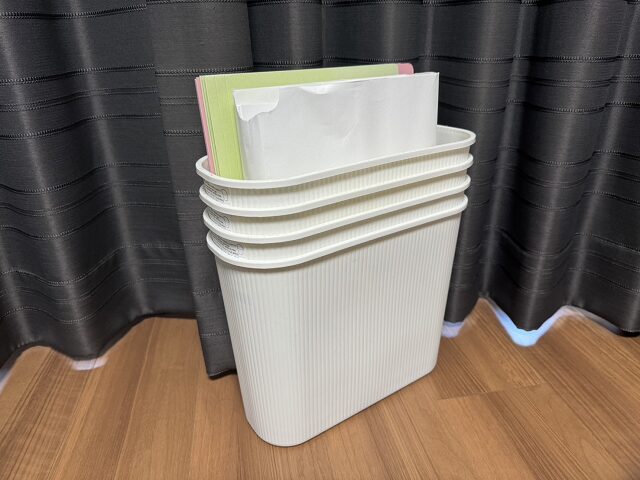

この条件に合う書類箱を色々と探したのですが、最終的にはDAISOで売られている以下のダストボックスが最も使いやすかったため、今でも定期的に購入しています。

私がこの商品を気に入ってる理由は、サイズがぴったりということもありますが、使わないときに以下のように重ねて置くことができるためです。

確定申告シーズンは事務所に箱を広げていますが、申告が終わって資料を返却したら元通り重ねています。

クリアホルダー

クリアホルダーは、レシート類など大きさの異なる書類でも同じ大きさで管理できるのが大きなメリットです。

多めに購入しておくと色んな区分で整理できるのでとても便利です。

クリアホルダーはA4サイズで中身が見える透明タイプを選びましょう。中の資料が見えることが大事なので、絵柄の付いたクリアホルダーは避けましょう。。

私は、書類箱と組み合わせて以下のように保管しています。

まとめ

今回は、紙資料の提出方法を具体的にご紹介いたしました。

次の記事では、電子取引の保存義務・提出方法についてご紹介します。

当事務所へ申告資料をご提出いただく流れをご案内しております。